|

電子版はこちら|サイトマップ|プライバシーポリシー|お問い合わせ|二次利用について|リリース提供|English | |||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

【連載】180日間営業変革プロジェクト

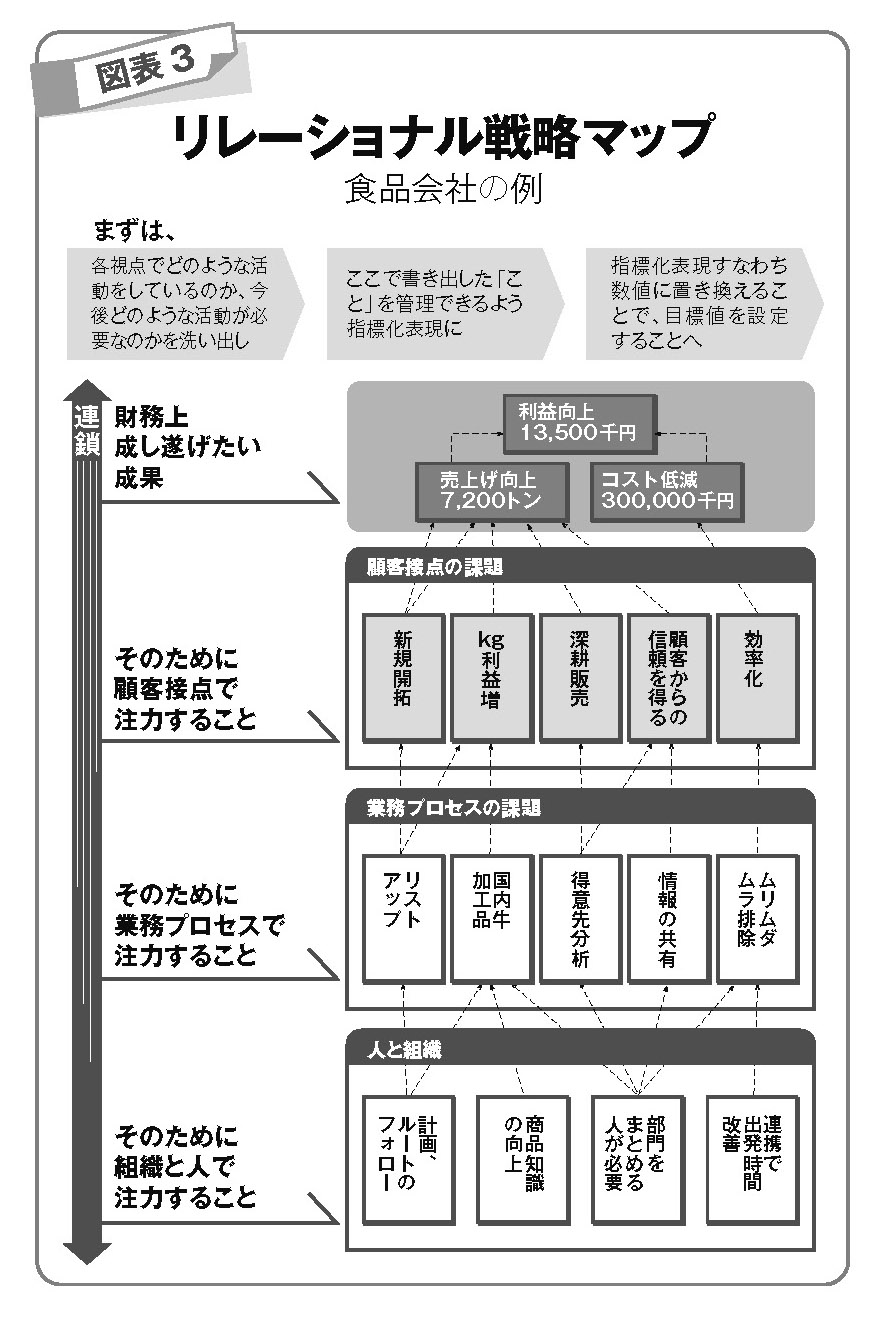

第3回 全ての経営資源をつなげる「リレーショナル戦略マップ」

私たちが入る営業現場では、「KPI(Key Performance Indicator = 重点業績成果指標)」という言葉が飛び交います。KPIとは業務を進めていくに当たり、「何をもって進捗とするのか」を定義するために用いられる尺度で、業務目標の達成度合いを計る定量的な指標のことです。もっとかみ砕いて言うと、現在の状況を表すさまざまな数値などの中から、目標達成に向けて進捗をみるのに最も適していると思われるものを選択することが重要です。

食品業界におけるKPI活用はどうかというと、これまで知ってはいても十分活用していなかったというのが実態です。なぜなら、少し前までは人口増という有利な環境だったため、その必要がなかったのです。売上げが頭打ちになるに従って、営業活動のプロセスが重視されるようになり、KPIの重要性も認識され、業務の見直しで使ってみようという動きが出てきました。しかし、KPIがずれている、結果の分析が改善に反映されていないというのが現場をまわってみての実感です。そこで、業務や人の関係性も考えながら整合性をもってKPIを成果にまでつなげる「リレーショナル戦略マップ」が必要となります。業績を変えたければ、顧客との接点活動を変える、そのためには業務プロセスを変える、そして、営業所の潜在力を引き出し、全ての経営資源を「つなげる」という作業をチームマーケティング・セッションの中で行います。このあたりから参加者の目の色が変わり始めます。

このマップでは、財務の視点を実現するために、以下の顧客の視点、業務プロセスの視点、人と組織の視点をいったん網羅し俯ふ かん瞰した上で、重点化を選択し、各KPIを決める。前後の整合性をとりながら、「これさえやれば実現する!」感覚を持てるマップにします。

第一に、今していることを模造紙に書きだす。第二に、やりたいけどできてないことを書きだす。このギャップを埋めるために業務のプロセスを見直して新しく書き換えます。すなわち、何を残して、何を新しくするのかを見直すのです。基本的な考え方としては、次の①②③を書き出し、④⑤の順で議論を進めます。

財務目標に収益目標を入れた場合、それに紐づく顧客接点、業務プロセスのKPIを作る。財務の目標を設定する場合、昨年対比の発想をいったんやめて、シェア発想で目標を設定します。自分達が指標としたKPIに基づき、それぞれの目標数値を設定します。指標は売上げなのか営業利益なのか、あるいはシェアなのか。

営業活動において財務目標を達成するための管理指標を何にするのか。年間売上げ10億なら、顧客接点をどう変えるのか、顧客をさらに喜ばせる活動は何かなど具体的数字まで落とし込みます。業務プロセスの視点とは、財務目標として掲げた営業利益確保のためにやるべき業務の効率化、コスト削減のための管理指標を何にするのか。顧客接点の活動品質向上のため提案書の数を指標とするなら、毎週提案書を1件作成する。人・組織の視点では、人やチーム作りのために何を指標とするか。ミーティングの数なら、仕入れ担当と成功事例共有ミーティングを週1回するなど、指標と数字、行動をすべて紐づけて記載して整合性のとれたリレーショナル戦略マップを作ると、即行動が可能となるため、参加者のやる気もやれる気も高まってきます。出来上がると多くの部長から感嘆の声があがります。「わかりやすい!」「これほど全てがつながったマップを見たのは初めてだ!」「これなら業績が上がるわ!」

※クリックすると拡大されます

|

|||

|

|||

|

ページの先頭へ

ページの先頭へ