生協といえども事業者である以上、マネジメントが重要だ。組合員の要求を聞きながら常に前進していかなければならない。他の小売業よりも事業がしやすいのは他の地域の生協の事例をみながら事業を展開できる点だ。生協のなかで黒字を出しやすい事業である個別配送も1990年代半ばからスタートして広まった。次代をにらんだ新しい動きをまとめた。

パルシステム東京の配送準備 (写真提供:パルシステム連合会)

生協の伸びを支えているのは宅配事業だが、この事業は週1回、組合員に商品を供給するものだ。小売業、インターネットを使った通信販売業などが新たなビジネスを展開していく中で、週1回というのは組合員のニーズに応えきれていない。コープネット事業連合とパルシステム東京は週2回以上のサービスを開始した。

コープネットは13年9月から料理キットを毎日届ける「そろってGood!」を開始。パルシステム東京は1月から週2回以上の配達による組合員の利便性を強化するため、組合員が指定する日時に商品を届ける「パルシステムの指定便」を実施。両者の思惑、仕組みは少し異なる。

コープネットの「そろってGood!」は宅配サービスで取り扱っている料理キットの供給回数を増やしたものだ。手軽に調理ができ、旬の厳選した原材料を使用、カット済みの野菜、肉・魚、たれのセットで、加熱するだけで調理が簡単に行える。冷蔵商品なので解凍の手間がかからない。週3日以上利用する組合員が対象。4月から選べるメニューを追加した。

コープネットは週5日、弁当や惣菜などを配食事業を手がけていて、宅配と同じ配送拠点を使っている。配食事業は、宅配事業と異なる担当者が配送する。「そろってGood!」は配食事業の担当者が対応する。

サービスエリアはコープみらい(千葉県・埼玉県一部、東京都全域)、いばらきコープ(茨城県一部)、コープぐんま(群馬県一部)で、まだ利用者数などは公表できる段階ではないという。3生協の進捗状況をみながら、コープネットの全生協での展開していく予定。

パルシステム東京は1月から、品川区(全域)と港区(一部)で、「パルシステムの指定便」を開始。「配達時に在宅をしていないと商品の受け取りが難しい多重オートロックマンションでの利用」「少人数世帯で必要な時だけ商品を頼みたい」「週2回の配達をしてほしい」「月1回の利用」など多様化する利用ニーズに応えられるように、組合員が指定する日時に商品を届ける。利用状況をみながら、他地域への展開を目指す。

生協の宅配事業は週1回の個配に対応するために受注、発注、調達、配送などをシステム化してきた。コープネットは「即食の商品の利用はまだ増える」とみていて、配食事業のシステムを活用して対応。パルシステムは利用者の利便性を考慮したが、スマートフォン、インターネットのみで注文の受付となった。

組合員の多様化する需要に対応していくためには、システム全体を見直していかなければならない時に来ている。

パルシステム連合会は5月16日、スマートフォン(スマホ)の無料アプリケーション「まめパル」を公表した。「まめパル」は、組合員が注文した食材の管理を無理なく無駄なく、楽しく行うための便利なアプリ。商品案内に掲載した食品のレシピを紹介するなど、組合員にさらに寄り添っていく仕組みだ。

パルシステムは他の生協に先駆けて個配に取組み、インターネット、スマホによる受注なども早くから手がけていた。また、宅配事業に使う商品案内も組合員のライフステージ別で発行し、組合員の細かいニーズに対応してきた。

食品を無理なく無駄なく活用してもらうには、組合員が簡単に管理できる仕組みも必要と判断して開発した。

そのほかの機能としては(1)届ける予定の商品のほか、過去の履歴は入手可能(2)商品案内に掲載されたレシピも閲覧可能で、キッチンでスマホを片手に持って、冷蔵庫の管理や調理に従事できる。

メモやアラーム機能も搭載、食材を計画的に注文し管理することで、無理のない節約やライフプランの実現を応援していくという。パルシステムのポイントにも変えられる仕組みも持つ。

メニュー選定会議の様子 中央が大越さん(写真提供:ユーコープ)

「毎日、食べるものだからふたを開けた時の第一印象を大切にしたい」「彩りと味の変化、季節感が重要」とメニュー開発の難しさを語る大越眞紀さん。大越さんはユーコープの夕食宅配「マイシィ」のメニューを企画する。季節を感じる食材を使って、多くの利用者に納得してもらう料理を開発する。実際に調理はしていないので、包丁を持たない調理人だ。

マイシィはユーコープが神奈川県、静岡県、山梨県で行っている配食サービス。約7000人が利用。おかずとご飯がセットになった「ごはん付コース」、おかずを盛り合わせた「おかずコース」、「おかずコース」よりもおかずの種類を増やした「にぎわいコース」の3種類で、週3日と週5日のいずれかを選べる。一番高い「にぎわいコース」でも一食当たり690円と値頃感がある価格。高齢者世帯、家事にあまり関われない出産前後の女性がいる家庭などを対象にする。

マイシィの利用者の半数以上は60歳以上の高齢者だが、高齢者向けのメニューを開発しているわけではない。和食を基本にしているが、エスニック風、中華風、洋風などさまざまなメニューに取り組んできた。高齢者といえどもさまざまな料理に接する機会が増え、同じ調理方法では飽きられるからだ。さらに和食にこだわり過ぎると、醤油を使うので、ふたを開けたときに茶色が多くなりがちで、感動がないという。また、3月には「ひなあられ」「ぼたもち」を少し入れるなど、季節感を大切にしてきた和食文化を反映する。利用者の小さな感動につながるという。

メニュー開発は利用者に届ける3ヵ月前から始める。大越さんが3ヵ月後に旬となる食材、価格帯などを想定して、コンセプトをまとめる。コンセプトをもとに製造委託先の担当者が栄養成分なども考慮して商品を設計し、製造原価内に収まるよう提案。大越さんがそれをチェックする。ここまでは電子メールなどのやりとりで決める。2ヵ月前には実際にサンプルをつくって、利用者に届ける日付順に並べて彩りの変化を目で確認、試食してメニューを決めていく。

マイシィを担当する前の大越さんは店舗などの商品を調達するバイヤー。食材の旬、値段が下がる時期なども分かっていて、安全性の確認のために食品工場の監査にも行っていたので、製造委託先にとっては厳しい存在。

利用者からは「バランスが良い」「食材が豊富」などの高い評価もあるが、厳しい意見も多いという。たとえば塩味については同じメニューであっても「薄い」「辛い」と評価が割れる。塩味は、うまみを強くすると改善するが、今度は「だしが効き過ぎている」という意見も出る。厳しい指摘のほうが工夫する意欲が増すという。改善は永遠に続く。

大越さんはデパ地下、エキナカなどの店を回るのが好きだ。「どんな人がどんな食べ物を買っているか」などを見て、トレンドを考え、マイシィのメニューに反映する。包丁を持たなくとも調理のプロだ。

組合員に届けるコンテナに詰めていく

一品一品が入った小型のコンテナが流れていく

宅配事業を支えるのは組合員からの受注、取引先への発注、取引先からの物流、組合員への配送までのシステムだ。これらが同じ歩調でなければ組合員に商品を確実に届けることができなくなる。各県ごとの大手生協が参加する事業連合の中で設立が2006年と一番若いコープ中国四国事業連合(CSネット)の物流センターは完全自動化といった先進的な仕組みではないが、CSネットと参加する生協の経営戦略・戦術、情報インフラの検討結果に合わせて、コストパフォーマンスを追求したものだ。CSネットは2016年に中国地区の各生協のホストコンピューター統合を目指しているが、その時期をにらんで品揃え、物流システムの検討も進める第二の創業になりそうだ。

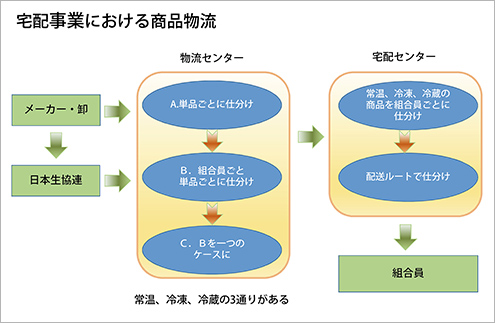

宅配事業には数人のグループで商品を購入する共同購入と、個人別に供給する個別配送(個別配送)があり、個配の利用が伸び続けている。個配を確実に進めていくためにはシステムの改革が必要で、そのために日本生協連コープ商品の卸売業者でもある日本生活協同組合連合会は各事業連合と物流施設の共同化を進めてきた。日本生協連には大口需要者である事業連合への供給もしやすく、事業連合にとっては個配に対応できる物流システムを構築できるというメリットがある。

CSネットはまだ若いため、他の事業連合に比べて商品の統合比率は高くない。日本生協連コープ商品、CSネットの県別のPB商品、各生協別のPB商品が混在している。インターネットを使った組合員からの受注も各生協が日本生協連の情報インフラを使って展開していたが、11年にようやくCSネットとして一本化できた状態だ。

CSネットの尾道ドライセットセンターと冷凍セットセンターは宅配用の物流センターで、それぞれ組合員別に商品を仕分け、各生協の宅配センターに運搬する。「物流は仕分けの能力」で決まる。宅配事業は、組合員が商品案内に掲載されている1000品目以上から選んだ商品を、組合員に毎週1回、定期的に届けるという他の業態にはないサービスを行っていくが、そのために「ばらまき型」と呼ぶ仕分けを行う。商品を品目ごとに一品ずつ分け、それを組合員ごとの専用のケースに入れていく。この手法は各地の事業連合などで採用されているが、どの部分を機械化するか、人手を使うか、微妙に異なっている。

コープ九州事業連合は品目の上限がないほぼ完全自動化にしてあるが、それに比べればCSネットのドライセットセンターは人手によるところが多いが、ランニングコストなどを考慮したコストパフォーマンスは優れている。組合員数、取扱商品の品目数、組合員の購入品目数・金額などの増加率も計算してあった。受注する商品の数にもよるが、ある程度まで取扱い品目数を増やすことを可能にしてある。

宅配事業は月曜から金曜のうち週1回、組合員に商品を届けているが、現在の仕組みではインターネット発注を含めても組合員は配達のあった翌日分までしか注文できない。だが、そのなかでも「いつでも注文」と一カ月間注文ができる特売商品もあるなど、物流システムへの負荷も増えてきている。

2016年には個々の生協でホストコンピューターの減価償却が終わることもあって、CSネットに一本化しようと検討が始まっている。単純に個々の生協のソフトウェアやデータを移管するだけでなく、品揃え、受発注の仕組みなどの統合も視野に入れている。1990年代に次々と設立された他の事業連合は物流の共同化、必要な商品の調達など限定的な連携だったが、2000年代に入ってから商品政策、品揃え、受発注の仕組みなどを統合して競争力を高めた。