2011年3月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原発の事故で、福島県産の農林水産物などの売上げが大きな影響を受けた。日本生活協同組合連合会、コープふくしまなどが福島県で消費者などを対象に「放射能を正しくおそれる」ための学習会を開くことと並行して、各生協は福島県の農林水産物の利用を継続して訴えてきた。農産物よりも厳しい状況の水産物の「今」と東海コープの取組みを紹介する。

福島県産アワビを並べる コープふくしま

漁協による放射能検査(下準備)(写真提供:相馬双葉漁協)

福島県の漁業は農業よりも厳しい状況のなかで活動する。安全な水産物しか流通させないように漁協、県などが連携して試験操業を続けている。休業補償などを受けた方が漁業者の収入は保証されるが、相馬双葉漁協などは試験操業で漁業を続けていかなければならないと判断、販路を維持し、どのような風評があるかなどを分析しながらビジネスを展開する。コープふくしまも試験操業が始まった段階から漁協と連携して販売し続ける。

2011年当時、相馬双葉漁協は放射能の影響を甘くみていた。海流の状況や魚類がいつも移動しているので、福島第一原発よりも南側にしか放射性物質の影響がないとみていた。東日本大震災による津波の被害から復興できれば漁業も復活できると考えていた。だが、茨城県沖の魚介類から放射性ヨウ素が検出されたのを皮切りに福島県で水揚げされる魚でも放射性物質が検出されていた。魚介類が海の中を移動することは同じ地域で同じ作物を栽培する農業よりも厳しい対応を迫られた。小売業、消費者も沖合・沿岸、魚種、漁獲地域といったことを考慮せず、福島県で水揚げしたというだけで拒否反応も起こりうる。

試験操業は魚種、漁法、漁獲地域などを限定して漁をし、それを流通させる仕組み。2012年6月にミズダコ、ヤナギダコ、ツブ貝を対象に試験操業が始まるまで水産庁、県だけでなく、漁業者もモニタリング検査のための漁獲を続けていた。

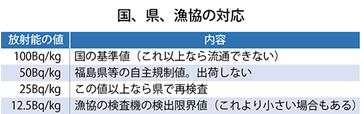

漁協は放射性セシウム50ベクレル(Bq)/kg以上は出荷しないという自主規制を行っていて、そのために漁協の検査機で25Bq以上の値が出れば県にサンプルを持ち込み、県は精密な検査機で検査して50Bq以下なら出荷を認める方法をとっている。世界的にみても厳しい国の基準100Bqを超えれば食品衛生法などの違反となるが、サンプル検査で50Bq以下ならば、サンプル以外も100Bqを超えないという判断だ。この体制は、約3年間やってきた1週間当たり150~200点のモニタリング検査の検査結果を分析したものだ。

福島県の漁業者の中には休業補償などを受け取っていたほうが良いという意見もあったが、漁協は販路の維持、小売業・消費者の反応の把握、後継者の育成などのために試験操業に踏み切った。特に漁場は時々刻々と変化し、漁業の後継者を育成するために必要で、福島県産が市場に出回らないために、他県産が小売業の売場などを確保していれば、脱会することは難しいという。試験操業が始まる時期からコープふくしまは扱うことを表明、店舗で陳列した。漁協の検討状況も把握し、漁協がサンプル検査をやっているので問題ないという判断だ。

14年5月時点で試験操業をやっている魚種は38種類。出荷できない魚種は39種類。名古屋、横浜、東京、郡山、仙台などの市場に出荷している。価格は買いたたかれていないという。水揚げの量が10分の1程度と少ないため、通常はセリによる値決めだが、相対取引だけで価格を決めているという。

出荷できない39種類もデータ不足で判断できない魚種もある。魚類はどうしても漁期などが限られているためだ。相馬漁協は漁業者が刺し網、底引き網などで獲った魚を検査してきた。モニタリング検査を充実させ、出荷できる魚種を広げるために、漁協は魚種や海域を特定して漁獲するように要請していくという。

4月から稼働した新工場

自動化された工場のラインと、サンエイ海苔・立谷一郎社長

工場が津波の被害を受けたサンエイ海苔は4月に福島県・相馬市で新工場を稼働させた。福島県に立地する工場は誤解を受けやすいが、「福島県での水産加工を消してはならない」という思いがあるからだ。地域に密着した活動を行うコープふくしまもその思いに応える。サンエイ海苔は業界の中でも早くから韓国産海苔を扱うなど、福島県産以外の水産物の原料も使って成長してきた。水産加工業は魚種にもよるが工場を稼働し続けなければならないため、地場産だけに頼っていられない事情がある。

サンエイ海苔の新工場はコウナゴ、シラスなどの塩干物を生産する。入荷したコウナゴ、シラスはゆでて乾燥し、冷凍保存するだけだが、品質、安全性を高めるために異物を徹底的に取り除き、殺菌をしなければならない。そのため、サンエイ海苔の新工場ではゆでて乾燥した後、風力選別機、色彩選別機で異物を取り除き、目視による検査も行い、紫外線で殺菌もしている。さらに、袋詰めした後に、金属検出器にかけ、徹底的に異物を取り除く。

乾燥工程では放射性物質飛散の可能性もあり、天日干しに対して規制があるため熱乾燥をかけているが、従来よりも低い70度C程度にして品質を高めた。設備投資は10億円を超えた。復興のための行政による支援も活用した。

福島県は試験操業段階でコウナゴやシラスが大量に入手できないため、宮城県などの漁港で水揚げしたものを使う。コウナゴやシラスは時間がたつと品質が落ちるため、可能な限り早く加工しなければならず、日本海側などで水揚げした原料は使えない。

4月に東京の卸売り市場に出荷を始めたが、当初は「値がつかない」状態だったという。「なぜ宮城県産を使ってわざわざ福島で加工するのか」などの批判を受けた。コープふくしまはいち早く取扱いを表明していた。

だが、異物がほとんどなく品質が高いことが知られ始め、価格も高値で取引できるようになり、出荷量は増えていった。それでも取扱い数量が少ないため、現在はコープふくしまなど一部の生協や東京などへ出荷している。

水産加工業は漁業者だけでなく、仲買人、物流業者などの仕事にもつながる。それぞれが働いていなければノウハウが消える。福島県での本格的な漁業再開をにらんで、サンエイ海苔は福島県での加工にこだわり続ける。

福島の産地に行って組合員が稲刈りした(写真提供=東海コープ事業連合)

コープあいち、コープぎふ、コープみえの3生協が参加する東海コープ事業連合は福島県産のコメを取り扱う。東海コープは地場産を中心に新潟、北海道などのコメを扱っていたが、2013年から宅配事業で福島のコメの供給を開始した。利用する組合員からは不安の声はあがっていないという。12年から販売を始めた桃で福島県の産地と交流し、検査体制を実際に見学するなど、組合員に適切に情報提供できるようにしてきたからだ。

福島第一原発の事故の影響で11年産の桃は値がつかない状態となり、福島県の生協や農協などが参加する団体が桃の詰め合わせなどを通信販売し、全国の生協などが対応していた。東海コープは12年に参加3生協の宅配事業で桃の供給を決めた。職員が実際に産地を訪問し、除染、放射能検査の状況を把握。また東海コープの検査センターが桃の実がまだ小さい段階でも検査して万全を期した。

会員生協への情報提供にも力を入れ、商品案内や会員生協の機関誌などで安全性を確認していることを訴え、組合員に商品を実際に届ける宅配拠点の代表を集めて除染の状況、桃の検査体制など放射性物質の学習会を開催、さらに宅配拠点のスタッフが勉強会を開いて配送時に組合員へ適切に説明できるようにした。

供給を始めると、当初の見込みの8万玉を大きく超え、10万玉以上の実績となった。13年も11万玉に増えた。リピーターが多いという。

東海コープは山梨や長野の果実を多く扱ってきたが、桃は毎年10万玉程度の供給で推移していたので、福島県産の分だけが上乗せになっている。

福島県を支援したいという組合員や職員の考えはあっても、コメは毎日食べるため、東海コープは慎重な姿勢だった。桃での供給実績や産地の除染などのさまざまな努力を伝えることを重視しながら、13年産から福島県産のコメの扱いを決定。桃と同様の対応に加えて、職員が実際に産地に行って田植えを経験。また、組合員による稲刈り体験も実施した。11月から販売を開始。産地の全袋検査などを組合員に情報提供。価格は5kg入りで1885円(本体価格)、ブランドが確立している新潟産のコシヒカリよりも若干安い程度にした。

11月は900袋の注文があったが、12月に600袋、それ以降は毎月300袋と予想を少し下回ったが、根強い利用はある。組合員からは苦情は一切ないという。東海コープは「桃での実績に加えコメの全体検査などの情報を提供してきたから」とみている。

東海3県でも小売業の競合が激しいが、他の小売業は地場産、北海道、新潟以外のコメをあまり扱っておらず、組合員の選択の幅を広げている。